Семен Набатов — об импровизации, Рихтере и проколе германского генералитета

В Москву приезжает Семен Набатов — один из лучших авангардных пианистов в мире, грандиозный композитор и исполнитель, игравший джаз еще на переменах в московской Центральной музыкальной школе и в конце 70-х эмигрировавший в США. «Волна» поговорила с Набатовым накануне его концертов.

- — Давайте вот с чего начнем. Из биографии на вашем сайте можно узнать, что музыкой заниматься вы начали в три года, окончили Центральную музыкальную школу, консерваторию и The Juilliard School…

— Консерваторию я не заканчивал — после трех курсов у главы нашей семьи, у моего отца, возникло горячее желание воспользоваться возможностью эмигрировать, так что меня тут же турнули из консерватории. Мы не очень хотели уезжать, но потянулись за ним. Если это должно было быть судьбой, то отец был прав, потому что через несколько месяцев после этого началась Афганская война и возможности выехать тут же не стало. Ну это такой исторический экскурс, не знаю, относится ли он к делу.

- — Относится — я как раз хотел сказать, что из этих фактов резюме получается впечатляющее, а вот портрет как-то не складывается. Можете немного распространиться о том, например, с чего для вас началась музыка — вот о таких базовых вещах?

— Ну, по-моему, можно догадаться, что если человек начал заниматься музыкой в три года, то, наверное, это не его сознательное решение. Отец окончил Гнесинку как дирижер-хоровик, то есть был музыкантом. После создания семьи он перешел на легкую музыку, зарабатывал тем, что играл на аккордеоне, был членом Москонцерта, поддерживал семью. Но в нем сохранилось желание, чтобы его единственное чадо стало музыкантом. Он был моим первым учителем… Насчет музыки мне приходилось только перерешать. Это судьба любого музыканта, артиста, чью судьбу родители предрешают на ранней стадии.

- — Джаз был одним из перерешений? Вы же в консерваторию поступали по классу классического фортепиано?

— Ну, во-первых, тогда и не существовало джазовых факультетов. И самое лучшее, что в Москве в те годы было, — ЦМШ, консерватория — отец для меня и выбрал. И я проследовал по этому пути. Просто потом, где-то с 11 лет, так как он был огромным любителем джазовой музыки, он сам же и подтолкнул меня к тому, чтобы начать как-то импровизировать. Сначала я просто буйно фантазировал на рояле, но потом в 16–17 лет отец меня привел в очень серьезную компанию московских бибоперов. Там и Андрей Товмасян фигурировал, и пианист… ох, забыл, как его звали. Именно на его место я и пришел — он тогда не мог несколько месяцев играть после операции, — с этого для меня начался серьезный джаз.

Импровизация на тему «Lady Sings the Blues» Херби Николса. Два года назад Набатов выпустил на Leo Records целый альбом интерпретацией его пьес — «Spinning Songs of Herbie Nichols»

- — Эти два образования, классическое и джазовое, не конфликтовали?

— Официально я всегда учился только классической музыке. Композиция и рояль — и в Москве, и в Juilliard. Поэтому все другие занятия были такими, частично подпольными. Поначалу заключались они в том, что я заслушивал до дыр пластинки, которые отец покупал, прямо скажем, на черном рынке — в те времена такую информацию по-другому получить невозможно было. Потом, я помню, по-моему, в 1972 году — это сенсация была — в Киеве выпустили первый официальный сборник «200 джазовых композиций» — от регтайма до Орнетта Колмена. Это были первые джазовые пьесы, которые я начал играть, мне тогда было 11–12 лет. Долгое время я вот так параллельно и занимался — и да, конечно, это был многолетний, возрастающий на большом крещендо и раздирающий в конце конфликт. Сначала это был конфликт кайфовый. В ЦМШ я играл на переменках джаз, и все кричали на меня, кроме Иво Погорелича — он единственный мне аплодировал. В консерватории на это уже смотрели с большей строгостью. Но своего апофеоза этот конфликт достиг в Нью-Йорке. Когда я приехал туда, этот аспект бунта совершенно отпал: никого не волновало, чем ты занимаешься. Джаз был совершенно нормальным явлением, бегать на концерты Штокхаузена или там еще кого-то — тоже нормальное явление. Поэтому первые годы в Нью-Йорке, когда я продолжал заниматься в Juilliard, — это было уже все, на разрыв. Потом я сразу, круто с этим кончил — после долгих лет раздвоенности решил играть джазовую и импровизационную музыку.

- — Пока мы не ушли от этой темы, еще такой вопрос вам задам: если бы вас попросили назвать любимых пианистов, это был бы один список или два?

— Для меня это один список. Ну, может быть, в какие-то самые дремучие времена я как-то разделял: вот этот вот в классике, а вот этот… Но с тех пор, как я услышал, что Святослав Рихтер любит Монка и сам импровизирует… Да и до этого я не держал его отдельно от Арта Тэйтума, Бада Пауэлла, Монка и Сесила Тейлора. Рихтер всегда был моим героем — и остается, хотя я много чего с тех пор услышал. Это пианист, который на меня повлиял сильнейшим образом. Вы этого, наверное, не знаете: он приходил в нашу школу, в ЦМШ, представлять свои новые программы. Это было первое место, где он их играл, до консерватории, до гастролей. Мировая премьера «Хорошо темперированного клавира», многое другое. Я, наверное, раз 30–35 слышал Рихтера живьем и один раз, в консерватории, упал в обморок — от красоты. Это был жаркий июльский день, и мы там стояли как сельди в бочке, но я брякнулся именно в тот момент, когда он разрешил опять в тональность си-бемоль мажор — то есть это был именно музыкальный обморок. В этот список еще можно добавлять людей, но все они идут далеко после Рихтера. Потом начался сумбур, потому что когда я благодаря… Я, кстати, хочу упомянуть такого чисто джазового пианиста — он был тогда пианистом, а теперь вернулся к аккордеону — Владимира Данилина. Это, пожалуй, первый и единственный мой гуру, мой учитель и друг, которому я должен больше, чем кому-то еще, и за которым я бегал, как щенок, пару последних лет до отъезда из России. Это он в меня внедрил такую фанатическую любовь к Арту Тэйтуму. Героев у меня не очень много, но все они тогда занимали большой кусок моего душевного пространства. Потом уже, чем больше становилось информации, особенно в Нью-Йорке, тем меньший шок у меня вызывали новые музыканты — свое место в моей жизни они, конечно, занимали, но совсем не такое громадное.

Набатов и квартет его постоянных партнеров: тромбонист Нильс Вограм, виолончелист Эрнст Рейсегер, саксофонист Маттиас Шуберт и ударник Том Рейни

- — А как вы окончательно решили переключиться на джаз?

— Окончательное решение созрело не в какой-то там башне из слоновой кости, наоборот. Я, будучи студентом, получил работу каждый вечер играть сольно в ресторане очень высокого класса, он принадлежал Дино де Лаурентису, знаменитому кинопродюсеру. Прошел три круга соревнований и получил эту работу. И ситуация ежевечерней игры джазовой музыки, общения с публикой — она меня, с одной стороны, пообтерла, потому что это не самая нежная ситуация, а с другой, окончательно убедила в том, что это моя музыка.

- — Отучиваться от чего-то пришлось?

«A Few Incidences» — заключительный альбом в «русской» трилогии Набатова. Как и на вышедшем за несколько лет до этого «Nature Morte», английские переводы русской литературы тут поет, декламирует и ревет Фил Минтон. Состав октета, вынесенный на обложку кириллицей, и вообще впечатляет— Ой, не говорите! Годами! Многое мне так и не говорили, приходилось доходить самому. Казалось бы, в чем дело? И техники более чем достаточно, и информация была. У меня тогда цель была догнать нью-йоркский уровень, я все концентрировался на том, чтобы еще расширить репертуар, еще вот таких-то людей знать, такие стилистики. А вот заметить, насколько по-другому — не то что музыканты, а вообще люди — насколько по-другому они ходят, дышат, двигаются, — на это понадобилось время. У меня многие годы были какие-то закаменелые представления о гигантах музыки, о том, как это все вообще происходит. Только в Нью-Йорке, когда я стал ходить в такую Мекку для пианистов и басистов, клуб Bradley’s, — только там, слушая один и тот же дуэт по крайней мере неделю, видя одного и того же пианиста и в хорошей форме, и в плохой, и в средней, я увидел, как это все в жизни происходит, как тело при этом двигается, как все это льется, как люди, говорят, понимаете? Это было то же самое, как если бы в Совке занимались английским, заучили какие-то фразы и вдруг оказались в мире, где люди импровизируют на этом языке. Совершенно другой уровень естественности. Ну и конечно, специфически инструментарно: я пересмотрел какие-то аспекты звукоизвлечения, посадки за инструментом и многие-многие другие. Какие-то вещи я ухватил сравнительно быстро, многие другие заняли годы. Может, у кого-то это не так. Мне кажется — то есть я почти уверен, — я продукт того времени. Ребята, которые сейчас легко прыгают за рубеж и обратно, у них все по-другому. Они выросли в век невероятной доступности информации. И, конечно, их никогда не давило… Просто те условия, под которыми мы удалялись из Советского Союза, как враги народа, навсегда распрощавшись, — вот это внутреннее состояние эмигранта тоже играло огромную роль. Конечно, никто из нас не знал, что пройдет сравнительно мало времени, все перевернется и так далее.

«A Few Incidences» — заключительный альбом в «русской» трилогии Набатова. Как и на вышедшем за несколько лет до этого «Nature Morte», английские переводы русской литературы тут поет, декламирует и ревет Фил Минтон. Состав октета, вынесенный на обложку кириллицей, и вообще впечатляет— Ой, не говорите! Годами! Многое мне так и не говорили, приходилось доходить самому. Казалось бы, в чем дело? И техники более чем достаточно, и информация была. У меня тогда цель была догнать нью-йоркский уровень, я все концентрировался на том, чтобы еще расширить репертуар, еще вот таких-то людей знать, такие стилистики. А вот заметить, насколько по-другому — не то что музыканты, а вообще люди — насколько по-другому они ходят, дышат, двигаются, — на это понадобилось время. У меня многие годы были какие-то закаменелые представления о гигантах музыки, о том, как это все вообще происходит. Только в Нью-Йорке, когда я стал ходить в такую Мекку для пианистов и басистов, клуб Bradley’s, — только там, слушая один и тот же дуэт по крайней мере неделю, видя одного и того же пианиста и в хорошей форме, и в плохой, и в средней, я увидел, как это все в жизни происходит, как тело при этом двигается, как все это льется, как люди, говорят, понимаете? Это было то же самое, как если бы в Совке занимались английским, заучили какие-то фразы и вдруг оказались в мире, где люди импровизируют на этом языке. Совершенно другой уровень естественности. Ну и конечно, специфически инструментарно: я пересмотрел какие-то аспекты звукоизвлечения, посадки за инструментом и многие-многие другие. Какие-то вещи я ухватил сравнительно быстро, многие другие заняли годы. Может, у кого-то это не так. Мне кажется — то есть я почти уверен, — я продукт того времени. Ребята, которые сейчас легко прыгают за рубеж и обратно, у них все по-другому. Они выросли в век невероятной доступности информации. И, конечно, их никогда не давило… Просто те условия, под которыми мы удалялись из Советского Союза, как враги народа, навсегда распрощавшись, — вот это внутреннее состояние эмигранта тоже играло огромную роль. Конечно, никто из нас не знал, что пройдет сравнительно мало времени, все перевернется и так далее.

- — Вот, кстати, в рецензиях на ваши «литературные» альбомы («Master and Margarita» по Булгакову, «Nature Morte» по Бродскому и «A Few Incidences» по Хармсу. — Прим. ред.) часто упоминают, что вы, мол, как и Бродский, эмигрант — тут какая-то связь вообще есть?

— Нет, конечно, это совершенно поверхностно притянуто. Тем более что где я, а где Бродский. И потом, кроме факта физического покидания страны, все обстоятельства у нас разные. Я в юности участвовал в самиздате и игрался с огнем, наверное, больше, чем сознавал, но конфликтов на таком уровне у меня, конечно, никогда не было. После решения семьи эмигрировать мы просто тихонько на матрацах провели всего один год — с момента разрешения на выезд давалось всего десять дней, чтобы удалиться, поэтому люди заранее освобождались от всего ненужного и вот так вот жили, без работы и без учебы. Тоже неприятно, но никаких ужасов. А эти критики — они даже, пользуясь поверхностной созвучностью фамилий Набатов и Набоков, проводили параллели, так что…

- — А все-таки почему именно эти авторы?

— Ну я не могу сказать, что я сразу решил: это будет трилогия. Просто тогдашний шеф западногерманского радио Михаэль Наурe, тоже пианист и даже любитель русской литературы — в пьяном состоянии мог Пушкина процитировать, — мне предложил поучаствовать в концертной серии в Гамбурге и, что называется, дал карт-бланш. Я подумал и решил: замахнусь. На «Мастера и Маргариту». Нитью, которая объединяет этот проект с двумя последующими и которую я осознал уже потом, для меня стала тема существования художника под давлением режима: как эти люди выживали, как сохраняли свой талант. Ну и кроме того, я выбрал именно этих троих просто потому, что к каждому из них по-разному, но очень любовно отношусь. Хотя взгляд на «Мастера» у меня с тех пор изменился немного, но не суть, все равно для меня это важные авторы.

- — Кстати, обложка вашего недавнего альбома с Вограмом и Рейни очень хармсовская: такое напряжение повторяющейся фигуры, движения.

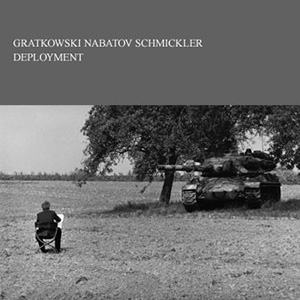

Танк и Норман Юнге — человек, которому удалось провести генералитет ФРГ, выдавая себя за поборника батальной живописи— Мне до этой секунды это никогда не приходило в голову. Это графика моего друга, художника Нормана Юнге. В оформлении альбомов по Бродскому и Булгакову я тоже его работы использовал. А еще это он сидит спиной к камере на обложке «Deployment» — это реальная фотография его политической акции во время маневров НАТО в Европе. Он, коммунист, тогда написал напыщенное письмо в германский генералитет: мол, я такой-то и такой-то, уже много лет оплакиваю некогда процветавший у нас жанр батальной живописи, поэтому предлагаю себя как официального художника и фотографа для этих замечательных маневров. И вот, когда из рощи показались танки, он тут же схватил мольберт, ринулся в долину, ближе к ним, расставил все и начал писать танк. Тогда и сделали эту фотографию. Потом, конечно, был жуткий скандал. Из этой акции сделали фильм, который никак не выйдет до сих пор, но скоро вроде должен выйти.

Танк и Норман Юнге — человек, которому удалось провести генералитет ФРГ, выдавая себя за поборника батальной живописи— Мне до этой секунды это никогда не приходило в голову. Это графика моего друга, художника Нормана Юнге. В оформлении альбомов по Бродскому и Булгакову я тоже его работы использовал. А еще это он сидит спиной к камере на обложке «Deployment» — это реальная фотография его политической акции во время маневров НАТО в Европе. Он, коммунист, тогда написал напыщенное письмо в германский генералитет: мол, я такой-то и такой-то, уже много лет оплакиваю некогда процветавший у нас жанр батальной живописи, поэтому предлагаю себя как официального художника и фотографа для этих замечательных маневров. И вот, когда из рощи показались танки, он тут же схватил мольберт, ринулся в долину, ближе к ним, расставил все и начал писать танк. Тогда и сделали эту фотографию. Потом, конечно, был жуткий скандал. Из этой акции сделали фильм, который никак не выйдет до сих пор, но скоро вроде должен выйти.

- — А ответьте мне вот на такой, глупый, наверное, вопрос. Что такое для вас импровизация?

— Дело в том, что импровизации в чистом виде нет и быть не может — надеюсь, это понятно. Потому что наш мозг просто не позволяет чистую импровизацию, и чем больше мы живем, тем больше у нас накапливается навыков и привычек. И даже если вчера они были свежими, то сегодня это уже рутины. Поэтому импровизировать — это быть в состоянии открытости, чтобы в каждый момент был шанс чем-то себя удивить. Вот мне пришел в голову пример. Я всего один раз в жизни был на концерте Кита Джарратта. Все первое отделение и все второе отделение, за исключением последних десяти минут, мы имели удовольствие видеть и слышать мучающегося Кита Джарратта, который явно пытался что-то найти. Мы все думали, что ко второму отделению он соберется, но нет, то же самое — на это просто больно было смотреть, просто кошмар. И вдруг через нас всех как будто ток прошел, мы все привстали, как будто нас за волосы приподняли: что-то произошло с ним, и на наших глазах все слилось в совершенно божественную музыку. Это была чистая магия вот этого момента. Он, конечно, очень тяжелый человек, высокомерный, суфии его, все эти дела… Но тут, после жуткого, жуткого процесса, после отказа пользоваться рутиной можно было поверить в то, что этот человек понимает свою высшую задачу именно так. У него была бескомпромиссность импровизатора. Он не скурвился, не подумал: «Ой-ой-ой, люди будут недовольны, надо поскорее в какую-то гавань приплывать». Нет, он дождался этого момента, и это было гениально. Эти десять минут я никогда не забуду. Я не претендую на такое, но это для меня высшее понятие импровизации. Мало у кого есть достаточно смелости, чтобы вот так без забрала, с мягким незащищенным пузиком выходить и не пихать людям заранее ожидаемые и освоенные рутины — хотя без этого все равно невозможно! — но хотя бы дать им возможность того, чтобы что-то такое произошло. Тогда да, это импровизация. Все остальное… Люди могут кряхтеть и пыхтеть: «Мы импровизируем!» Я тоже кряхтел. (Смеется.) Но если голую правду говорить, то я считаю, что только в таких условиях и очень редко происходит настоящая импровизация.

- Концерты Семен Набатов выступит в «Доме» 13 сентября на фестивале Leo Records в квартете с Франком Гратковски, Алексеем Кругловым и Олегом Юдановым, а также сольно там же 17 сентября